| Présentation du chapitre

Avec le développement des appareils de mesure portatifs, l'utilisation de la fréquence cardiaque pour évaluer la dépense énergétique s'est considérablement développée sur tous les terrains de sport. Il est vrai que cet indicateur présente de multiples avantages sur toutes les autres variables physiologiques :

sa mesure est facilement réalisable sans appareillage considérable ou d'un coût élevé. sa mesure est facilement réalisable sans appareillage considérable ou d'un coût élevé.

elle est non sanglante et indolore pour le sujet elle est non sanglante et indolore pour le sujet

elle est surtout le seul paramètre biologique qui peut être quotidiennement utilisé comme moyen de contrôle à l'entraînement. elle est surtout le seul paramètre biologique qui peut être quotidiennement utilisé comme moyen de contrôle à l'entraînement. Dans cette page, nous posons la question de l'utilisation de la fréquence cardiaque dans le cadre de l'entraînement aérobie. Nous tentons de cerner les caractéristiques de cet indicateur d'effort et les moyens que l'athlète peut mettre en ouvre pour en tirer le meilleur parti. Notre propos s'articulera autour de 4 domaines :

l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de différents types d'exercices l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de différents types d'exercices

les méthodes utilisées pour fixer et contrôler l'intensité de l'effort les méthodes utilisées pour fixer et contrôler l'intensité de l'effort

les déterminants physiologiques de cet indicateur les déterminants physiologiques de cet indicateur

les précautions qui doivent accompagner l'utilisation de la fréquence cardiaque. les précautions qui doivent accompagner l'utilisation de la fréquence cardiaque. Nous commençons par appréhender l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de différents types d'exercices. A chaque fois, nous essayons d'en tirer des enseignements pour la conduite de l'entraînement.

1 Evolution de la fréquence cardiaque en fonction de l'effort effectué

1.1 Evolution au cours d'un exercice progressivement accéléré

Nous commençons notre tour d'horizon par l'exercice progressivement accéléré. Cet exercice est utile en tant qu'expression de toutes les intensités sollicitées dans le cadre d'un entraînement aérobie. Il commence au niveau du footing lent et progresse par paliers jusqu'au niveau maximal aérobie (VMA).

La fréquence cardiaque et l'intensité de l'exercice aérobie sont liées. Quand l'effort augmente, la fréquence cardiaque suit le même mouvement. Les deux vont de paire, des intensités les plus faibles jusqu'au niveau maximum aérobie.

| |

|

|

| |

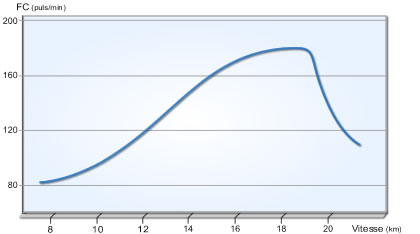

Représentation de l'évolution de la fréquence cardiaque (profil Astrand)

avec la vitesse de course au cours d'un test progressif aérobie |

|

Depuis Astrand et Ryhming (1954) la relation linéaire entre l'évolution de la fréquence cardiaque et l'intensité du travail est le modèle le plus communément reconnu. Cependant, selon les personnes, la fréquence cardiaque semble présenter plusieurs types d'évolution au cours d'un tel exercice. 1.1.1 Le "profil Conconi"

Pour Conconi et al (1982), La fréquence cardiaque augmente progressivement de façon linéaire tout d'abord puis s'approche de ses valeurs maximales de manière asymptotique, en forme de S (figure ci-dessous). La courbe des fréquences cardiaques garde sa linéarité jusqu'à un point d'inflexion (ou vitesse de déflexion ou vitesse critique) proche des valeurs maximales et au-dessus duquel elle perd progressivement son caractère linéaire (Conconi et al 1982; Vollmer 1987). Près de cette zone d'inflexion, la consommation d'oxygène (VO2) augmente encore de manière importante.

Ce point d'inflexion tiendrait une importance particulière dans le suivi de l'entraînement. Il correspondrait à une zone de transition entre aérobie et anaérobie, zone au niveau de laquelle l'adaptation aérobie serait optimale. En termes de terrain, le seuil cardiaque correspond à l'allure de footing rapide.

| |

|

|

| |

Représentation de l'évolution de la fréquence cardiaque (profil Conconi)

avec la vitesse de course au cours d'un test progressif aérobie |

|

Quand la fréquence cardiaque atteint sa valeur maximale, la VO2 ne tarde pas à en faire autant (VO2max). En moyenne, cette fréquence cardiaque maximale serait de 220 - âge. Nous rediscuterons de cette relation statistique. Nous verrons également que la proximité entre la survenue de la fréquence cardiaque maximale et celle de VO2max sert de pierre angulaire à une méthode de détermination de l'intensité de l'effort. 1.1.2 Autres profils Toute la théorie de Conconi repose sur l'existence d'un point de déflexion de la fréquence cardiaque chez toutes les personnes. Cependant, ce point ne semble pas toujours exister. Lors d'un test en laboratoire sur bicyclette ergométrique, Aigner et Muss (1983) trouvent trois types de profils de la fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de l'exercice :

un premier type de courbe présente une première partie linéaire puis une inflexion de la fréquence cardiaque qui atteint ces valeurs maximales de manière asymptotique (15 sujets). Ce profil correspond à l'évolution de la fréquence cardiaque repérée par Conconi. un premier type de courbe présente une première partie linéaire puis une inflexion de la fréquence cardiaque qui atteint ces valeurs maximales de manière asymptotique (15 sujets). Ce profil correspond à l'évolution de la fréquence cardiaque repérée par Conconi.

un deuxième type de courbe se caractérise par une première partie linéaire, une inflexion puis une nouvelle partie quasiment linéaire (13 sujets). un deuxième type de courbe se caractérise par une première partie linéaire, une inflexion puis une nouvelle partie quasiment linéaire (13 sujets).

le troisième profil observé présente une augmentation linéaire de la fréquence cardiaque sans inflexion apparente (4 sujets). le troisième profil observé présente une augmentation linéaire de la fréquence cardiaque sans inflexion apparente (4 sujets). Seuls les deux premiers profils permettent de déterminer une vitesse critique par la lecture des fréquences cardiaques. L'existence systématique ou non de ce "seuil cardiaque" fait l'objet d'âpres débats entre les pour (par exemple, Aigner et Muss 1983, Vollmer, 1988) et les contres (par exemple Maffuli et al 1987, Lacour et al 1987).

La réponse pourrait dépendre de la forme et de l'intensité de l'exercice (Vollmer, 1988). Ainsi, le recours à la bicyclette ergométrique s'accompagne souvent d'une absence de déflexion (Jakob et al, 1988; Urhausen et al, 1988). Dans tous les cas, la détermination du point est difficile à faire de visu (Lacour et al, 1987) et ne semble pas apporter beaucoup plus d'informations que les autres allures de course. Mais ce point là est également en débat.

1.2 Evolution de la fréquence cardiaque au cours d'un exercice continu

Pour toutes les vitesses de course comprises entre le footing lent (zone verte) et le footing rapide (zone jaune), le procédé d'entraînement privilégié est le footing continu. Voyons l'évolution cardiaque associée à ce type d'effort.

| |

|

|

| |

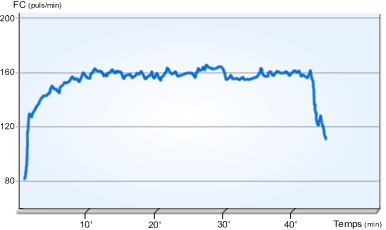

Evolution de la fréquence cardiaque au cours d'un footing rapide de 30' à 85% de VMA) |

|

Les systèmes assurant le transport de l'oxygène mettent un certain temps à s'activer. Cette phase d'installation correspond à la tentative de l'organisme de mettre en conformité le niveau de son fonctionnement aérobie et celui requis par l'exercice. Elle prend plus ou moins de temps suivant les caractéristiques des sportifs et l'intensité de l'exercice. Lors de cette période d'accrochage, on constate une évolution rapide puis plus lente de la fréquence cardiaque (Cooper et al 1985). La relative stabilisation de la fréquence cardiaque dépend de l'intensité de l'exercice. Pour une intensité moyenne, elle semble être obtenue au cours de la 4ème minute d'effort. Lors d'exercices réalisés à une intensité constante, Heyters (in Vogt et al) a étudié les différences des moyennes de fréquences cardiaques relevées aux 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes minutes. Exprimée en pourcentage d'erreur par rapport à la valeur finale, la différence est de 4.8% à la 2ème minute, 2.4% à la 3ème minute, et seulement 0.6% à la 4ème minute. Le caractère non significatif de la variation de la fréquence cardiaque entre la 4ème et la 5ème minute rend compte de l'atteinte d'un état d'équilibre. L'état de stabilité de la fréquence cardiaque rend compte d'une bonne adaptation à l'effort. Toutefois, il est possible qu'un exercice continu ne s'accompagne jamais d'un équilibre cardiaque. Au cours d'un effort de 45 minutes réalisé en footing rapide, nous avons pu constater que des athlètes très entraînés montraient une dérive vers le haut de la fréquence cardiaque depuis la première minute d'effort jusqu'à l'arrêt de l'exercice (Gindre, 1997). Ainsi, outre l'intensité, la durée de l'exercice peut rentrer en compte dans l'évolution cardiaque.

1.3 Evolution au cours d'un exercice de fractionné

L'entraînement fractionné est utilisé principalement pour les intensités comprises entre le footing rapide (zone jaune) et la vitesse maximale aérobie (zone orange).

Dans ce type de séance, nous retrouvons les 3 phases caractéristiques de l'évolution cardiaque à l'effort : un accrochage rapide, une tendance à la stabilisation ou une évolution lente et une chute à l'arrêt de l'effort. Etant donné la forme de l'entraînement, ces trois phases se répètent autant de fois qu'il y a de courses dans la séance.

| |

|

|

| |

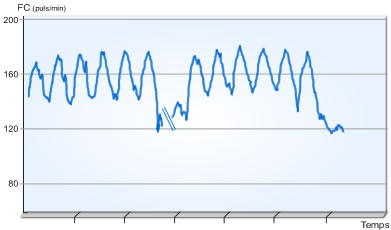

Evolution de la fréquence cardiaque au cours d'une séance de fractionné [2x(6x300m) à 110% de VMA)] |

|

L'analyse des données cardiaques atteintes à chaque exercice au niveau :

du maximum (plateau sur une dizaine de secondes) du maximum (plateau sur une dizaine de secondes)

du minimum atteint par la récupération (en s'assurant que le temps et le type de récupération restent identiques) du minimum atteint par la récupération (en s'assurant que le temps et le type de récupération restent identiques)

permet de repérer si l'exercice a été bien "encaissé" ou pas.

Un autre critère permet de se faire une idée à ce propos : la dérive cardiaque. Cette dérive correspond à la différence des niveaux des fréquences cardiaques de pointe et de récupération atteints à chaque exercice. Plus cette différence est grande, plus l'exercice a été difficile.

Nous reviendrons sur le phénomène de dérive cardiaque ainsi que sur les différents points dont nous venons de faire écho. Ils vont nous être particulièrement utiles dans le cadre du contrôle de l'effort et du suivi de l'entraînement

|