| Présentation du secteur

Vous serez peut être surpris d'apprendre que si pendant une course de 2 km, votre "style" respecte certains principes mécaniques, vous parcourrez plus d'1 km gratuitement, sans dépenser la moindre once d'énergie physiologique. Mais avez vous un style correct ? Courez-vous à l'économie ? Le secteur dans lequel vous vous trouvez aborde les connaissances relatives à la foulée du coureur. Nous y parlons des différentes façons de voir la foulée. Nous dégageons des principes mécaniques généraux applicables à tout sportif. Les principes étudiés donnent lieu à des conseils pratiques qui feront de votre course un geste plus efficace. Dans cette page nous avons regroupé les principes biomécaniques relatifs à la course à pied.

1 Les deux énergies de la course

A 20 km/h un coureur économe peut dépenser moins d'énergie qu'un coureur dépensier qui lui court à 18 km/h. Si une telle différence est possible c'est que la course utilise deux types d'énergies : une énergie payante et une énergie gratuite.  Energie payante - Energie gratuite : du chimique à l'élastique Energie payante - Energie gratuite : du chimique à l'élastique

Pour bouger, il nous faut transformer l'énergie prélevée dans l'environnement en énergie de mouvement (voir secteur physiologie). Cette énergie est le fait des transformations chimiques se déroulant au sein du muscle ; transformations qui coûtent chères. Elles valent le prix de l'utilisation des réserves énergétique, le prix du transport d'oxygène et de l'évacuation des déchets, le prix de la régulation acide et thermique. Elles valent le prix de l'équilibre physiologique de l'organisme.

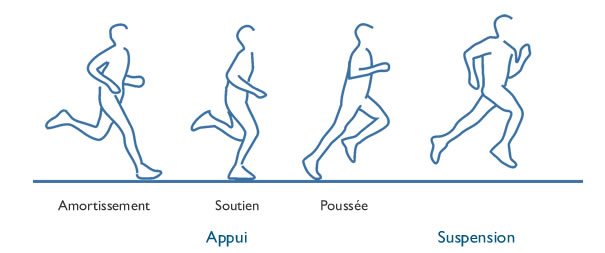

Heureusement une partie de l'énergie transformée en mouvement peut être recouvrée. Comme la pompe à chaleur récupère l'énergie thermique dégagée par le foyer dans la cheminée, certaines structures corporelles sont capables de récupérer une partie de l'énergie cinétique transmise au corps. Bien que la réalité ne soit pas si tranchée, nous pouvons assimiler l'énergie chimique à l'énergie qui coûte et l'énergie élastique à l'énergie gratuite. La première vient de la transformation des substrats dans les muscles, la seconde de la récupération d'énergie cinétique dans les structures élastiques du corps. C'est la combinaison des forces générées par ces deux énergies qui se combinent dans le mouvement. Nous parlerons de l'énergie chimique dans le secteur "physiologie". Quant à l'énergie élastique, nous allons la rencontrer juste après nous être quelque peu familiarisés avec la chronologie du geste de course. 2 la foulée traditionnelle : s'appuyer puis voler Telle qu'elle est habituellement présentée, la foulée est le bond compris entre deux contacts successifs avec le sol. Elle se compose d'une phase d'appui et d'une phase de suspension. 2.1 La phase d'appui

La phase d'appui correspond au moment ou le pied du coureur est en contact avec le sol. Selon cette approche, cette phase se divise en trois moments successifs (schéma ci-dessous).

2.1.1 L'amortissement

D'un point de vue purement mécanique, l'amortissement débute à l'instant où le pied entre en contact avec le sol et se termine au moment où la projection verticale du centre de gravité coïncide avec la verticale de l'appui. Pendant la durée de cette phase la force de réaction exercée sur l'athlète est orientée dans le sens inverse de son déplacement. On a longtemps considéré que ce moment, du fait de son caractère frénateur, représentait un handicap pour le coureur. Nous verrons par la suite que "l'amortissement" n'est pas si négatif qu'on le pense. 2.1.2 Le soutien

Il correspond au moment où le centre de gravité est à l'aplomb de l'appui au sol. Pendant ce moment la force tout entière est utilisée à soutenir le centre de gravité. Le soutien est un instant privilégié pour l'observation. En effet il permet de repérer l'attitude de course (le coureur est haut ou bas ?). 2.1.3 La poussée

D'un point de vue mécanique, la poussée commence au moment du soutien et se termine au moment où le pied quitte le sol. La composante des forces exercées par le coureur sur le sol est orientée dans le sens de son déplacement. C'est donc le moment moteur par excellence.

2.2 La phase de suspension

La suspension est le résultat objectif des efforts produits lors de la phase d'appui qui l'a précédée. Elle permet au coureur de réaliser des ajustements segmentaires favorisant le maintien de son équilibre et la préparation des actions motrices à venir. La suspension commence au moment où le pied de poussée quitte le sol et se termine au moment où l'athlète reprend appui. Pendant cette phase aérienne, le coureur n'a aucun point de contact avec la piste. Privé de point d'appui, il ne peut avoir aucune action motrice. A ce moment son centre de gravité décrit une trajectoire qu'il ne peut plus modifier.

Cette trajectoire est parabolique et se caractérise par une portée (distance entre chaque appui) et par une flèche (hauteur de la trajectoire). La trajectoire du centre de gravité dépend essentiellement de la vitesse initiale de l'athlète et de l'angle d'envol. En théorie, la portée est maximale pour un angle d'envol de 45° permettant d'atteindre une vitesse horizontale égale à la vitesse verticale. Cependant, l'adoption de l'angle de 45° entraînerait une flèche (hauteur de la foulée) extrêmement importante accroissant ainsi le temps de suspension et mettant l'athlète dans l'impossibilité d'adopter une fréquence de course élevée et donc d'acquérir une vitesse importante (Vitesse = Longueur x Fréquence). D'après l'analyse traditionnelle, la phase d'amortissement apparaît comme négative, donc lorsqu'il s'agit d'améliorer la foulée, la consigne technique est la diminution de celle-ci au profit de la phase d'impulsion. Or d'après une analyse plus fonctionnelle on peut se rendre compte du rôle important que joue cet amortissement. Pour comprendre les facteurs qui contribuent à la réalisation de la foulée, nous envisagerons plusieurs exemples de simulation du fonctionnement qui doivent beaucoup à A. Piron.

3 La course à ressort

3.1 Une bille sauteuse

Un athlète en mouvement peut être amalgamé à une bille lancée à plus ou moins grande vitesse. A chaque fois qu'il touche le sol, le corps du coureur se comporte comme un ressort capable de recevoir et de restituer de l'énergie. De l'énergie… mais quelle énergie ?

L'énergie dont nous parlons provient du produit de la masse du coureur par la vitesse au carré qu'il a acquit. Les physiciens l'appellent "énergie cinétique". Parce que l'athlète est en mouvement et qu'il a une certaine masse, il envoie de l'énergie au sol à chaque appui. Le sol lui renvoie cette énergie pour partie. C'est cette part là que le corps est capable d'emmagasiner et de restituer au moment de la foulée suivante.

Le coureur touche le sol avec un appui un peu en avant. Le ressort est légèrement oblique, correspondant à une phase d'amortissement effective.

|

|

|

| La bille rencontrant la planchette, comprime le ressort tout en le faisant pivoter autour de son extrémité inférieure et avancer (Piron). |

|

Animation : Nous avons solidarisé la bille, la planchette et le ressort pour signifier le corps, le bassin et le membre inférieur d'un coureur |

Après sa compression maximale le ressort se détend en renvoyant le boulet vers l'avant et plus ou moins vers le haut. Cette dynamique peut s'apparenter à une rampe de lancement, sorte de tremplin qui détermine la trajectoire de la bille.

Selon cette approche, ce que nous avons appelé "l'amortissement" perd son statut négatif pour devenir la base du renvoi. Il permet une réorientation du centre de gravité. Sa trajectoire descendante avant l'appui au sol reprend un caractère ascendant précisément au moment de l'appui. La remontée de la trajectoire du centre de gravité détermine la qualité de la suspension à venir. Par conséquent, "l'amortissement" devient la période ou le centre de gravité "cesse de descendre vers le sol pour remonter", selon l'expression de Piasenta. Cette phase précède le moment de poussée. Dans l'analyse chronologique, nous avions appelé "poussée" la phase allant du soutien à l'envol. Ici la poussée devient le moment où le centre de gravité remonte et reprend de la vitesse. Ainsi définie, elle peut se concevoir comme une action intervenant avant même le passage du centre de gravité à la verticale de l'appui.

Reprenons ces deux phases et imaginons ce qui se passerait si - comme le suggère l'analyse traditionnelle - nous tendions à supprimer complètement l'amortissement. Imaginez et regarder la figure qui suit !

Le ressort est à la verticale et simule le cas limite de la diminution de l'amortissement.

|

|

|

| La bille glisse sur la planchette et ne trouve pas d'appui pour conserver sa trajectoire rectiligne et de ce fait, est contraint à une trajectoire descendante (Piron). |

|

Animation : Bille solidarisée avec le ressort = arrivée sur l'appui sans angulation. L'ensemble a tendance à pivoter sans marquer de rebond. |

La phase "d'amortissement" est nécessaire à la compression du ressort qui détermine le renvoi de la bille. Sans prise d'appui nette au sol, le renvoi du corps vers le haut est impossible. "Amortissement" et "poussée" sont liés dans l'acte de réaction à la force appliquée au sol. Si nous avons placé le terme "amortissement" entre guillemets, c'est qu'au stade d'analyse où nous sommes parvenus, il ne représente plus rien. Ce qui caractérise le modèle de la bille à ressort c'est une mise en tension suivie d'un renvoi. 3.2 La mise en tension : recevoir l'énergie 3.2.1 La pression devient la tension

Dans le modèle précédent, au moment où la bille sauteuse touche le sol, le ressort subit une pression qui tend à le comprimer. Il en est de même du corps du coureur.

Comme la balle de tennis se déforme au contact du tamis de la raquette, comme le ressort se compresse, l'énergie reçue au cours de l'impact au sol tend à aplatir le coureur. Bien que cette pression s'applique à tout le corps c'est au niveau des membres inférieurs qu'elle est la plus difficile à contenir. Elle tend à plier le membre en entier : fermer la cuisse (de la hanche au genou) sur la jambe (du genou à la cheville) ; réduire l'angle du genou ; étaler le pied au sol.

L'action des muscles et particulièrement du muscle quadriceps - partie charnue située à l'avant de votre cuisse - permet de contrecarrer la tendance à l'affaissement et d'assurer l'équilibre du corps sur un appui. La longueur des muscles s'accroît - leurs insertions s'éloignent -, la tension qui s'exerce sur eux ainsi que sur les tendons augmente. Cette mise en tension avec augmentation de longueur des fibres est appelée contraction excentrique par opposition à la contraction concentrique qui s'accompagne d'un raccourcissement du muscle. Finalement, il résulte, de la pression externe exercée sur le coureur, une mise tension de certaines parties internes au corps. Ces parties sont toutes douées de la qualité d'élasticité.

Attention : Nous avons comparé tel muscle ou tel tendon en particulier et tout le corps du coureur en général, à un ressort. Ceci peut vous laisser penser que - comme le ressort - le tendon se comprime avant de s'étendre. Ceci peut vous laisser croire que - comme le ressort - vous devez vous comprimer - descendre sur l'appui - pour ensuite mieux repartir. Il n'en est rien et c'est même le contraire qu'il convient de faire. Attention : Nous avons comparé tel muscle ou tel tendon en particulier et tout le corps du coureur en général, à un ressort. Ceci peut vous laisser penser que - comme le ressort - le tendon se comprime avant de s'étendre. Ceci peut vous laisser croire que - comme le ressort - vous devez vous comprimer - descendre sur l'appui - pour ensuite mieux repartir. Il n'en est rien et c'est même le contraire qu'il convient de faire.

Le tendon s'étend d'abord puis revient à sa longueur initiale en restituant l'énergie qu'il a reçue. La comparaison entre le tendon et le ressort n'est pertinente qu'à partir du moment où vous raisonnez sur la tension et sur elle seule. Dans l'exemple, la tension du ressort augmentait quand sa longueur d'un bout à l'autre diminuait. La tension de l'élastique (et du tendon et du muscle) augmente quand augmente sa longueur. Le ressort se comprime, l'élastique s'étend, la tension s'accroît, à condition de respecter quelques principes.

3.2.2 L'élastique s'étend

Quand vous tirez un élastique, il s'étend, emmagasinant l'énergie que vous lui appliquez. Si vous le lâchez, il gicle. Il ne fait que restituer, sous forme de mouvement, l'énergie qu'il avait en lui.

Certaines composantes musculaires sont pareils à l'élastique.

- Les trois composantes élastiques de Hill

Hill a classé les composantes élastiques du corps en trois catégories. Les composants musculaires séries et parallèles (fibres musculaires) et les composantes tendineuses. Ce sont ces structures qui reçoivent l'énergie de la foulée.

Bien que cela ne soit jamais entrepris par les techniciens, il nous semble qu'il convient de distinguer les muscles des tendons. Tous deux s'étirent lors de la mise en tension pour ensuite renvoyer l'énergie. En revanche cet étirement ne peut affecter les parties contractiles et les tendons d'un même groupe musculaire qu'à condition que les points d'insertion du muscle s'éloignent. A supposer que les insertions restent fixent, la longueur totale muscle-tendon ne change pas. Si le muscle s'étire, les tendons qui le relient au squelette ne peuvent alors qu'avoir une longueur réduite et non augmentée. Dans un tel cas, l'étirement simultané des muscles et des tendons ne peut toucher que des structures différentes du corps. Par la suite, nous n'entrerons pas dans une telle complexité. Nous parlerons toujours d'une mise en tension globale de structures élastiques.

Pareils à l'élastique, ces structures s'étendent avant de renvoyer l'énergie avec leur contraction. Ce mécanisme suit la loi de Starling laquelle stipule qu'un muscle préalablement étiré se raccourcit plus efficacement.

Des recherches récentes, ont montré que parmi toutes les structures élastiques du corps, une assurait une grande partie du travail lors de la course.

- Le tendon d'Achille

Pour la course, le tendon d'Achille est l'élastique principal de notre corps. Il s'étire d'environ 6% par rapport à sa longueur d'origine (1,5cm). Pas avare pour un sou, il restitue au moment du renvoi environ 90% de l'énergie stockée.

Le deuxième élastique de la course semble être la voûte plantaire. Son action est cependant plus limitée que celle du tendon d'Achille. Demandez au kangourou, il vous le dira !

- Le paradoxe du kangourou

Le kangourou dépense moins d'énergie à 30 km/h qu'à 20km/h (Taylor et Heglund, 1982). C'est que l'animal comme ses amis marsupiaux sait à merveille tirer profit du principe de l'élastique. Le kangourou possède un tendon d'Achille démesuré capable de recevoir et restituer l'énergie gratuite de chaque bond. Un quadriceps très développé lui permet de résister à l'écrasement. A chaque atterrissage, le tendon s'étire et le muscle se contracte de manière presque isométrique (et même excentrique) (Goldspink, 1977). Il en résulte qu'il va plus vite sans utiliser plus d'énergie. Les athlètes d'élite sont plus kangourous que les autres.

L'élasticité du tendon d'Achille augmenterait l'efficacité de la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique en moyenne de 25 à 40%. Cette élasticité peut être améliorée par l'entraînement.

3.2.3 Une mise en tension efficace

Préparer les élastiques : des élastiques bien étendus Préparer les élastiques : des élastiques bien étendus

Reprenons l'exemple de l'élastique et mettons le dans une configuration telle qu'il se trouve complètement détendu. La figure suivante montre ce qui se passe lorsqu'on lui applique une force moyenne.

Une petite force appliquée à l'élastique complètement détendu n'a servi qu'à le déformer. Elle n'a en aucun cas été mise en réserve et ne peut donc servir à propulser l'élastique vers l'avant..

La force exercée n'a servi qu'à déformer l'élastique. Il s'est étendu mais sa tension n'a pas augmenté. Pour qu'elle l'eut fait, il eut fallu que l'élastique soit préalablement amené à une longueur plus importante. Ainsi, si l'on persiste à appliquer la force, l'élastique va continuer à s'étendre jusqu'à atteindre une longueur à partir de laquelle sa tension s'accroît. A partir de cet état, l'énergie appliquée est emmagasinée et prête à être restituée. Au sein de l'organisme, les élastiques doivent eux-aussi être mis en position de pouvoir recevoir l'énergie. Pour cela, il convient qu'ils se trouvent en pré-tension au moment de l'impact au sol. Ceci revient à donner à ces élastiques une longueur et un trajet optimaux. A ce propos, les techniciens parlent parfois de mise en tension de placement. Le technicien jurassien, RJ Monneret parle d'avance à l'allumage pour signifier la mise en tension de la chaîne musculaire arrière du membre inférieur avant l'appui au sol. La condition de mise en tension dont nous venons de parler est nécessaire mais pas suffisante. Elle est assujettie au fait que l'énergie arrive bien aux structures élastiques.  Transmettre l'énergie aux élastiques : la dureté du corps Transmettre l'énergie aux élastiques : la dureté du corps

Pour mettre de l'énergie en réserve dans les élastiques, il faut éviter qu'elle ne se dissipe ailleurs. Et ailleurs, ce peut être dans le sol ou dans le reste du corps.

Si au moment de l'impact, le corps se déforme, une partie de l'énergie transmise au corps va se dissiper. La mise en réserve d'énergie suppose une certaine raideur du corps en entier. Le corps est droit et solide comme une "trique". Cette capacité du corps à résister à la pression sans se déformer est appelée "dureté" par les scientifiques. Elle est le fait des muscles qui permettent de stabiliser les articulations. L'idéal semble être d'avoir un corps qui résiste dans une position favorable à la mise en tension des élastiques (voir ci-dessus). Il a été montré chez l'homme, au cours de la marche et du footing, qu'une certaine dureté musculaire, est importante pour une dépense d'énergie efficiente (Gleim et coll, 1990). Les auteurs ont supposé qu'il s'agissait avant tout de maintenir la longueur du tendon. Si au moment de l'impact, le corps se déforme, une partie de l'énergie transmise au corps va se dissiper. La mise en réserve d'énergie suppose une certaine raideur du corps en entier. Le corps est droit et solide comme une "trique". Cette capacité du corps à résister à la pression sans se déformer est appelée "dureté" par les scientifiques. Elle est le fait des muscles qui permettent de stabiliser les articulations. L'idéal semble être d'avoir un corps qui résiste dans une position favorable à la mise en tension des élastiques (voir ci-dessus). Il a été montré chez l'homme, au cours de la marche et du footing, qu'une certaine dureté musculaire, est importante pour une dépense d'énergie efficiente (Gleim et coll, 1990). Les auteurs ont supposé qu'il s'agissait avant tout de maintenir la longueur du tendon.

Si le sol n'est pas dur, il va lui-aussi se déformer en absorbant, par-là même, l'énergie du coureur. C'est pourquoi il est si difficile de courir sur le sable. Il est intéressant de constater combien le sol et le corps peuvent être rapprochés dans leurs tendances plus ou moins grandes à se déformer sous l'effet de la pression. Nous nous servirons de cette analogie lorsqu'il s'agira de classer les coureurs selon leurs aptitudes à résister à l'écrasement. Si le sol n'est pas dur, il va lui-aussi se déformer en absorbant, par-là même, l'énergie du coureur. C'est pourquoi il est si difficile de courir sur le sable. Il est intéressant de constater combien le sol et le corps peuvent être rapprochés dans leurs tendances plus ou moins grandes à se déformer sous l'effet de la pression. Nous nous servirons de cette analogie lorsqu'il s'agira de classer les coureurs selon leurs aptitudes à résister à l'écrasement.

Transmettre l'énergie aux élastiques : la douceur du pied Transmettre l'énergie aux élastiques : la douceur du pied

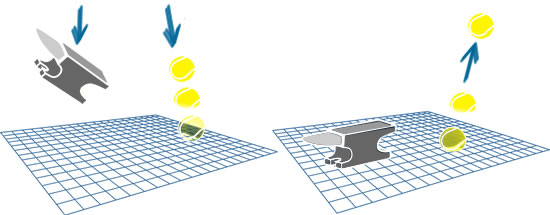

Si vous laissez tomber une enclume sur le sol, elle ne rebondit pas. En revanche, une balle de tennis rebondit à une certaine hauteur. La hauteur de départ représente une énergie payante - il a bien fallu monter les objets jusque là -. La hauteur à l'arrivée représente l'énergie récupérée par rapport au départ. La différence de hauteur entre l'endroit du lâcher et le sommet du rebond rend compte de l'énergie dissipée et donc de la qualité élastique de l'objet.

La balle de tennis rebondit ; elle est élastique, pas l'enclume !

Au niveau de votre pied, le talon est l'enclume, l'avant du pied est la balle.

En atterrissant sur l'avant du pied vous permettez deux mécanismes essentiels au rebond :

1 vous mettez en tension la voûte plantaire. vous mettez en tension la voûte plantaire.

2 vous créez un bras de levier par lequel le talon d'Achille va lui-aussi être mis en tension. vous créez un bras de levier par lequel le talon d'Achille va lui-aussi être mis en tension.

la pose de pied par la plante crée un bras de levier qui met le tendon d'Achille en tension En atterrissant sur le talon vous mettez en contact avec le sol un os qui ne permet aucun bras de levier. L'énergie ne peut que se transmettre - via les structures osseuses - sous forme d'ondes de chocs dans tout le corps et dans le sol. Non seulement vous ne serez pas efficace mais surtout vous allez vous faire mal. Nous verrons dans l'analyse des différentes foulées que pour éviter d'ébranler le corps, la jambe se plie complètement ce qui est désastreux pour la transmission de l'énergie. Au niveau de l'observation, l'efficience du pied se traduit par l'absence de bruit. Le poser donne un sentiment d'infinie douceur. Regarder le contact au sol du pied du guépard et vous comprendrez l'alliance de vivacité et de douceur. Le contact du pied au sol est décrit plus précisément par la suite. 3.3 Le renvoi : redonner l'énergie

Nous vous livrons les conditions d'efficacité du renvoi. 3.3.1 Passer rapidement de la mise en tension au renvoi

Les chercheurs ont observé que l'efficacité du renvoi était d'autant meilleure que le temps séparant la mise en tension du renvoi était diminuée (Bosco 1982). Toute attente, tout relâchement se traduit par une transformation de l'énergie stockée en chaleur au détriment du mouvement. Le renvoi doit avoir lieu rapidement après la mise en tension. Au niveau de la course cela se traduit par une diminution du temps passé au sol.

La rapidité du renvoi est grandement facilitée par l'allégement apporté par les segments libres.

3.3.2 Alléger le corps

Si vous le voulez bien, mettez-vous assis au sol, jambes tendues devant vous, bras fléchis. Vous y êtes ? Alors commencez un mouvement de va et vient d'avant vers l'arrière et de haut en bas avec vos deux bras pliés. Accélérez le mouvement. Quand vous êtes en phase montante, stoppez brusquement vos bras ! !!

Vous avez décollé n'est ce pas ? Si ce n'est pas le cas recommencez en vous aidant des jambes.

Ce qui vous a fait décoller c'est le transfert d'énergie vers le haut que vous avez fait de vos bras à votre corps en entier. Ce transfert a permis d'alléger votre corps.

Ce transfert se retrouve en course. Selon le sens du mouvement des segments, il peut alléger ou alourdir le corps au moment de l'appui au sol. A cet instant de la course, tout mouvement de la jambe libre ou des bras vers le bas aura tendance à charger le corps. Toute action vers le haut est susceptible de l'alléger et ainsi de faciliter le renvoi.

3.3.3 Aligner

Reprenons une dernière fois notre élastique déjà étendu (que vous pouvez imaginer surmonté d'un bâton symbolisant le corps du coureur) et lâchons-le. Il va à une certaine distance. Remettons le dans la même configuration et appliquons une nouvelle force dans le sens perpendiculaire à la tension initiale. Que se passe-t-il ?

Un élastique auquel on applique deux forces qui ne sont pas orientées dans le même sens est moins propulsé qu'un élastique dont les "poussées" n'auraient qu'une direction. De l'énergie a été mise dans l'élastique. Elle n'a servi qu'à le déformer et pas à le propulser. L'élastique a dévié et il est allé moins loin. Au niveau corporel, pour que le coureur puisse "aller loin", c'est à dire bénéficier directement de l'énergie restituée par les tendons, il convient d'assurer l'alignement à tous les étages et notamment entre les structures élastiques et le reste du corps. Une fusée décolle si les moteurs poussent droit dessous. Un engin dont les moteurs ne pousseraient pas dans l'axe de son corps aurait vite fait de s'écraser. Chaque angle de la fusée comme chaque angle du corps est susceptible d'augmenter la dissipation d'énergie. C'était vrai au moment de l'impact au sol ça l'est encore au moment du renvoi. L'alignement assure l'excellence de la transmission des forces. Vite au sol, alléger, aligner sont les secrets d'un renvoi réussi. Doux sous le pied, dur et aligné au-dessus, anticipation du sol assurent une bonne mise en tension préalable. Le tout donne une foulée efficace. Nous en avons terminé des principes mécaniques généraux. Nous allons à présent pouvoir les repérer dans la foulée. Nous serons alors en position de pouvoir utiliser les gestes efficaces dans la course. Mais avant j'aimerais - pour ceux qui ont encore la force de creuser les choses - revenir sur la notion de rapidité de la mise en tension-renvoi. J'aimerais aborder ce point sous l'angle de la mise en concordance entre les qualités musculaires de l'athlète et le temps passé au sol. 3.4 Synchroniser

Un élastique renvoie l'énergie au moment où la force qui s'exerçait sur lui se relâche. S'il en est de même au niveau organique, il semble que les propriétés intrinsèques de l'élastique corporel aient leur mot à dire. Au niveau de la foulée, il semble que la synchronisation entre les muscles et l'appui au sol soit d'une grande importance.

3.4.1 La synchronisation des fréquences

Savez-vous pourquoi une troupe militaire n'est pas contrainte de marcher au pas lorsqu'elle passe sur un pont ? A chaque pas, les militaires émettent de l'énergie qui fait vibrer le sol. Habituellement cette énergie se disperse sous forme d'ondes de chocs qui sont rapidement absorbées par le terrain. En passant sur un pont, les chocs font vibrer le pont. Celui-ci peut se mettre à bouger par exemple de bas en haut selon une certaine fréquence. Il suffit que le choc suivant intervienne à un moment opportun du cycle de balancier du pont pour que les deux énergies entrent en résonance, ajoutent leurs effets, provoquant des mouvements de plus en plus amples risquant de détruire le pont.

Vous appliquez ce même principe de synchronisation des forces lorsque vous poussez une balançoire ou lorsque monte en vous l'envie subite de renverser une 2 CV. Dans les deux cas, vous vous arrangez pour que votre poussée se fasse dans le sens du mouvement. Vous poussez la carriole ou la balançoire ; vous attendez qu'elle penche ou oscille dans le sens de la poussée, qu'elle revienne vers vous et retrouve à nouveau le sens du mouvement initial. C'est à ce moment là que vous poussez la voiture comme la balançoire. C'est seulement à ce moment là que vous pouvez ajouter votre force à celle de l'engin.

Le principe est exactement le même quand deux équipes s'affrontent au tirer de corde. Les membres d'une équipe ont tout intérêt à tirer dans la même direction et en même temps. Tous ont intérêt à synchroniser leurs efforts.

La synchronisation est le processus par lequel plusieurs forces s'accrochent (s'unissent, s'assemblent…) de telle manière qu'elles ajoutent leurs effets. La résonance intervient lorsque le sens et la fréquence d'application de ces forces se superposent.

Ce phénomène de synchronisation se retrouve partout dans la nature. Il permet de comprendre comment une forêt entière peut être dévastée par un coup de vent ; il explique pourquoi tous nos cycles biologiques suivent l'alternance jour-nuit… Nous parlons de ce mécanisme dans le secteur réservé aux théories scientifiques, nous l'avons déjà rencontré sans la nommer à propos. Pour le moment, nous le découvrons dans la course.

3.4.2 La synchronisation en course

De par la succession des appuis, de par le déplacement des segments les uns par rapport aux autres, dans le cycle de course se succèdent des séquences de mise en tension suivies de relâchement. Parallèlement, il semble bien que les structures élastiques corporelles aient-elles aussi, des fréquences de "contraction" (on parle souvent de fréquences de "battements") privilégiées.

Selon l'approche développée, l'efficacité de la propulsion serait optimale lorsque les fréquences de battement des élastiques du corps entreraient en concordance les unes avec les autres et avec les fréquences des périodes de la course assurant leur mise en tension et leur relâchement.

C'est un peu compliqué ? Alors simplifions.

En arrivant au sol, la longueur et la tension dans vos élastiques grandissent jusqu'à atteindre une valeur de pointe. En fonction de leurs caractéristiques - par exemple fibres lentes ou rapides - ils auront tendance à répondre plus ou moins rapidement à l'étirement qu'ils subissent par une contraction ; c'est le renvoi. Si ce moment intervient alors que le pied est encore en appui complet sur le sol, l'énergie ainsi crée ne peut servir à la propulsion. Elle est dispersée sous forme de chaleur. Le geste n'est efficace qu'à condition que la contraction du muscle, en réponse à l'étirement, intervienne en même temps que la contraction volontaire qui accompagne la phase de propulsion vers l'avant. Ce n'est que lorsque ces deux temps se synchronisent que l'efficacité est maximale. Nous supposons que le temps du contact au sol est généralement plus élevé que le temps de réaction des élastiques. L'idéal serait alors de diminuer le temps de contact au sol. Certains ne se sont pas fait attendre puisque les coureurs qui tirent le plus parti de l'énergie élastique restent moins longtemps au sol que les autres. Des avancées ont été faites dans ce domaine. Des fréquences de course ont été données et mises en relation avec les fréquences musculaires. Pourtant, les données autant que les explications restent très imparfaites.

Au niveau pratique, tout ce que nous pouvons dire c'est que la rapidité de l'exécution - notamment au niveau du sol - devrait être recherchée si l'on veut favoriser l'efficacité du renvoi élastique.

Si ce renvoi est recherché principalement au niveau du sol, il intervient à tous les niveaux du geste de course comme vous pourrez vous en rendre compte si vous voulez bien nous suivre dans l'analyse de la foulée de course .

|