| Après avoir étudié les principes mécaniques de la course, retrouvons les en nous penchant plus précisément sur la foulée.

4. Analyse de la foulée à la lumière des "mises en tension - renvois" Les élastiques du corps (structures musculaires et tendineuses principalement) sont reliés entre eux. Ils forment ainsi de véritables chaînes musculaires. Cette notion de chaînes permet de rassembler les structures élastiques du corps au sein de quelques grandes structures. Ces "grands élastiques" réalisent la synthèse des actions des différents "petits élastiques" participant au mouvement. Bien évidemment ses chaînes ne se réduisent pas à leurs propriétés élastiques. Les muscles qui les composent sont capables de se contracter pour engendrer le mouvement. Ce sont ces deux processus de contraction et de renvoi élastique que vous allez retrouver dans la description qui suit. Pour la réaliser, nous nous sommes inspirés de l'entraîneur français Fernand Urtebise. Il n'est pas interdit de penser que certaines notions relatives notamment à la disposition des chaînes musculaires puissent être revues à l'avenir. 4.1 La mise en tension

Suite à l'étirement complet des masses musculaires coté droit (1), se crée une mise en tension côté gauche (2) (3). Cette période commence à l'instant où le pied droit quitte le sol. Elle a pour effet d'étirer les masses musculaires motrices du côté gauche (fessiers, ischios, mollets). Le genou fixé à l'horizontale permet à la jambe de s'étendre dans l'axe de la cuisse (3). Cette action complétée par une flexion du pied sur la jambe va mettre la chaîne musculaire propulsive en tension prédisposant un retour rapide de tout le membre inférieur gauche vers l'arrière. Elle permet également d'allonger l'axe de rotation (jambe allongée) et par conséquent d'augmenter la vitesse angulaire du pied. La conséquence attendue est un temps de contact au sol réduit avec une force orientée dans le sens du mouvement.

Cette phase de mise en tension est suivie par le retour de la jambe droite vers l'avant (4). Ce retour est du à l'inertie acquise, à l'étirement des masses élastiques avant-droites, au déplacement de la jambe gauche vers l'arrière et à une action volontaire. Cette phase de mise en tension est suivie par le retour de la jambe droite vers l'avant (4). Ce retour est du à l'inertie acquise, à l'étirement des masses élastiques avant-droites, au déplacement de la jambe gauche vers l'arrière et à une action volontaire.

Alors que le genou droit continue sa progression vers l'avant, le pied gauche vient se poser au sol. Les forces de frottement avec le sol sont réduites au maximum, le pied possédant, lors du contact, une vitesse d'arrière en avant supérieure à la vitesse de déplacement du centre de gravité. La phase d'appui constitue le moment privilégié de mise en tension des masses élastiques par étirement (contraction excentrique des muscles, étirement des tendons). Alors que le genou droit continue sa progression vers l'avant, le pied gauche vient se poser au sol. Les forces de frottement avec le sol sont réduites au maximum, le pied possédant, lors du contact, une vitesse d'arrière en avant supérieure à la vitesse de déplacement du centre de gravité. La phase d'appui constitue le moment privilégié de mise en tension des masses élastiques par étirement (contraction excentrique des muscles, étirement des tendons).

4.2 Le renvoi

Il n'est que la réaction mécanique aux forces appliquées sur le sol lors du contact du pied avec celui-ci.

Dans ce cas, il s'effectue sur jambe gauche (5) (6) en accompagnement du mouvement volontaire de contraction.

4.3 L'alignement des segments

Nous avons vu l'importance d'un bon alignement segmentaire pour réaliser la mise en réserve, la restitution et la transmission des forces. Cet alignement se retrouve à tous les stades de la foulée. Avant d'attaquer le sol, le membre inférieur est déjà aligné (3). A l'appui, la flexion de la cuisse sur la jambe est limitée (4) (5). Toutefois, l'alignement pied, genou, hanche, épaule n'est pas parfait. Le corps est légèrement "déformé". L'alignement complet du corps du côté de l'appui est retrouvé au moment de l'envol (6). L'analyse en "termes élastiques" permet de comprendre les grands principes biomécaniques de la course. Elle m'explique pourquoi tel athlète arrive droit comme une trique sur l'appui. En revanche, elle ne me dit rien de ce jeune coureur dont on croit toujours qu'il va s'étaler en avant à chaque foulée. Ni comment ce jeune organise son corps, bouge ses jambes, pose ses pieds ni comment faire pour - s'il le faut - remédier à cette attitude. Autant de thèmes que nous allons aborder à présent. 5 Classer les foulées des coureurs Les coureurs peuvent être classés en catégories selon leur style de course. 5.1 Devant ou derrière : deux façons de courir

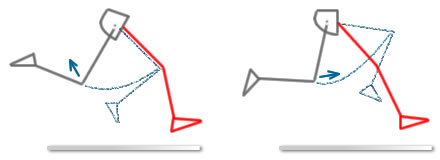

Ci-dessous, nous avons représenté et analysé les deux grandes façons de courir à la lumière des principes que nous venons d'étudier. A gauche la foulée en cycle arrière, à droite la foulée en cycle avant. Une couleur différente est donnée aux deux segments inférieurs. L'étude porte en premier sur le membre blanc. Les flèches bleues indiquent le sens de mouvement du segment blanc). Petit rappel, la cuisse est la partie du membre inférieur qui va de la hanche au genou alors que la jambe va du genou à la cheville.

Prise de contact avec le sol |

|

|

Cycle arrière

Le pied entre en contact avec le sol souvent en talon. Il a un mouvement d'arrière en avant et de haut en bas. Le pied vient se "planter" dans le sol. Un marteau-piqueur vient frapper l'asphalte de haut en bas, le pied du coureur "arrière" fait de même. Le pied entre en contact avec le sol souvent en talon. Il a un mouvement d'arrière en avant et de haut en bas. Le pied vient se "planter" dans le sol. Un marteau-piqueur vient frapper l'asphalte de haut en bas, le pied du coureur "arrière" fait de même.

Le membre inférieur est fléchi Le membre inférieur est fléchi

Le bassin est en antéversion c'est à dire que le haut du bassin basculé en avant, le bas du bassin fuit vers l'arrière Le bassin est en antéversion c'est à dire que le haut du bassin basculé en avant, le bas du bassin fuit vers l'arrière

|

|

Cycle avant

Le pied entre en contact avec le sol en plante. Il a un mouvement d'avant vers l'arrière (griffé). Le pied entre en contact avec le sol en plante. Il a un mouvement d'avant vers l'arrière (griffé).

Le membre inférieur est tendu Le membre inférieur est tendu

Le bassin est haut et placé Le bassin est haut et placé

|

L'important : le membre inférieur est-il prêt à arriver au sol pour le renvoyer (extension cuisse-jambe, flexion pied, mouvement vers l'arrière) ou va t'il se planter ? L'important : le membre inférieur est-il prêt à arriver au sol pour le renvoyer (extension cuisse-jambe, flexion pied, mouvement vers l'arrière) ou va t'il se planter ? |

|

Poussée |

|

|

|

Cycle arrière

la poussée est complète. L'angle entre le segment inférieur et le sol est réduit ce qui signifie que le membre inférieur est penché en avant comme l'est la face avant du bassin. Le membre libre n'a pas encore atteint son niveau le plus haut. la poussée est complète. L'angle entre le segment inférieur et le sol est réduit ce qui signifie que le membre inférieur est penché en avant comme l'est la face avant du bassin. Le membre libre n'a pas encore atteint son niveau le plus haut.

|

|

Cycle avant

la poussé est moins nette, la jambe peut ne pas être complètement dans le prolongement de la cuisse. Le membre libre est prêt à engager son mouvement de retour vers le sol. la poussé est moins nette, la jambe peut ne pas être complètement dans le prolongement de la cuisse. Le membre libre est prêt à engager son mouvement de retour vers le sol.

|

Mouvement de la jambe libre

Cycle arrière

Première phase : la jambe remonte, la cuisse s'élève vers l'arrière, la cuisse s'engage rapidement vers l'avant. Première phase : la jambe remonte, la cuisse s'élève vers l'arrière, la cuisse s'engage rapidement vers l'avant.

Deuxième phase : le retour vers l'avant. Deuxième phase : le retour vers l'avant.

Le secteur balayé d'arrière en avant par le genou est réparti également de part et d'autre d'un axe vertical passant par le bassin

|

|

Cycle avant

Première phase : la cuisse s'engage rapidement vers l'avant . Première phase : la cuisse s'engage rapidement vers l'avant .

Deuxième phase : le secteur balayé est situé très avant. En d'autres termes, le segment libre revient plus et plus vite vers l'avant. Deuxième phase : le secteur balayé est situé très avant. En d'autres termes, le segment libre revient plus et plus vite vers l'avant.

|

L'important : repérer le genou du membre devenu libre ; va-t-il vers l'arrière ou revient-t-il vers l'avant. Vers l'avant il prépare déjà son appui suivant, vers l'arrière il va charger l'appui sur l'autre segment. L'important : repérer le genou du membre devenu libre ; va-t-il vers l'arrière ou revient-t-il vers l'avant. Vers l'avant il prépare déjà son appui suivant, vers l'arrière il va charger l'appui sur l'autre segment.

Poulaine |

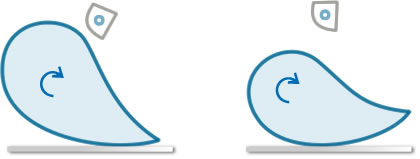

| La poulaine représente le trajet suivi par le pied tout au long de la foulée. En supprimant l'effet lié à la progression du corps vers l'avant, on obtient les figures ci-dessous. |

Cycle arrière

La partie arrière (située en arrière d'une verticale passant par le bassin) est prédominante. Elle remonte loin et haut, mettant en évidence le cycle arrière prononcé. La partie avant est limitée et plongeante signifiant le retour du membre libre de l'arrière à l'avant et du haut vers le bas. |

|

Cycle avant

La partie avant est plus importante. Elle se ponctue d'une pointe précédée d'un léger plat. A partir de cet endroit, le membre inférieure revient vers l'arrière dans un mouvement de griffé absent dans le cycle arrière. |

|

|

course en cycle arrière |

course en cycle avant |

|

* Pour arrêter les animations ou les visionner image par image, cliquer sur le bouton droit de la souris

Attention : Dans ce qui précède, nous avons choisi de reproduire les deux styles de course présentés par Piasenta. A ces styles sont associés des caractéristiques techniques propres (appui haut, pied en plante). Comme toujours, la réalité est plus variée que le modèle et il arrive que certains coureurs mélangent les genres. Ainsi n'est-il pas rare de voir des coureurs de demi-fond entachés d'un superbe cycle arrière bénéficier d'un pied si solide qu'il reste en plante à l'appui. Certains sprinters ont un mouvement de griffé marqué et s'affaissent complètement sur le membre porteur. Dernier exemple qui pourrait constituer une troisième catégorie de coureur, ceux qui courent en gardant le bassin placé, se déforment très peu sur l'appui mais passent sur cet appui avec le membre inférieur très plié. Ils donnent le sentiment de courir assis.

5.2 L'eau, la terre, le feu, l'air

"La piste me brûle" disait Owens. " Je suis en plein naufrage, je coule " disait un athlète à la dérive. Vous êtes l'eau et le feu a dit l'entraîneur !

Explications sous forme de petit exercice d'entraînement. Pendant un footing efforcez-vous de courir sur le plus grand nombre de surfaces différentes. Peut être allez vous toucher 10-15 surfaces : le sable, la terre, l'asphalte, l'eau, le tartan de la piste, le bois...… Et demandez-vous qu'elle surface est la plus facile et qu'elle surface est la plus difficile à courir ? Vous trouverez certainement qu'il est plus fatiguant de courir sur le sable que sur la terre ou plus encore sur l'asphalte. Qu'est ce qui est responsable de ça ? Toujours la fameuse énergie élastique ! Explications. A chaque appui vous appliquez une force au sol. Selon le célèbre principe Newtonien d'action-réaction, cette force vous est renvoyée par le sol et peut alors être mise en réserve dans les tendons et réutilisée pour vous propulser. Mais voilà une partie seulement de l'énergie mise dans le sol vous est redonnée. L'autre partie se disperse dans le terrain. Elle se perd sous forme d'ondes de chocs qui tendent à déformer le sol. Or plus ce dernier est déformable, plus la force que vous exercez va être utilisée à sa déformation et ne pourra donc pas vous être restituée.

Ce qui fait l'intérêt de cet exercice, c'est que votre corps est comme le sol. Comme le sol, il se déforme plus ou moins participant ou non à la dissipation de l'énergie. Vous êtes comme le sol, vous renvoyez plus ou moins l'énergie.

Parmi les surfaces que vous avez rencontrées, vous pouvez en choisir 3 ou 4. Pour illustrer nous avons choisi les quatre éléments du monde grec : l'eau, la terre, le feu et l'air. Vous pourriez tout aussi bien choisir le sable, la terre, la piste. Ces éléments sont classés par ordre croissant de capacité à résister à l'écrasement donc à la déformation. Dans l'eau (ou dans le sable) on s'enfonce plus que sur la terre. La piste elle résiste et renvoie l'énergie. Quant au feu et à l'air, l'association est faite avec le temps de contact au sol. Le sol est le feu et sur le feu il ne fait pas bon s'attarder; quantà l'air c'est une image représentant un état idéal dans lequel le coureur semble ne plus toucher le sol : il vole. Si nous prenons en compte le temps d'appui au sol, c'est qu'il est probable que plus ce contact est rapide plus vous bénéficiez de l'énergie de renvoi. En vous regardant courir, un observateur averti peut vous dire si vous êtes l'eau, la terre ou le feu. Pour établir ce classement il prend en compte les indices que nous avons donnés tout au long de ce chapitre : haut sur l'appui, le membre inférieur se déforme ou résiste, le pied se pose plante ou plat… Par exemple, le pied du coureur feu caresse le sol, sans bruit, en délicatesse mais sans s'appesantir. Le contact au sol est tendre mais bref. Le coureur eau (ou sable) a tendance à poser le talon ou le "pied plat". Le temps de contact au sol est plus long et plus bruyant. Le coureur sable est bourru et long au sol. Les classes que nous venons d'établir sont très utiles en pratique. Nous avons vu qu'elles n'étaient pas exclusives. Un coureur peut être "cycle arrière" dans le mouvement du membre libre et "feu" au contact du sol. Un autre pourra être "feu" dans les exercices techniques et "eau" en course. Compte tenu de ces "melting-pots" techniques, la meilleure analyse est celle qui retient l'important -c'est à dire ce qu'il est souhaitable de faire et préférable d'éviter - à chaque phase de la course. Nous vous avons livré cet "important" ci-avant. Vous pouvez-vous en servir éventuellement en faisant appel à un observateur extérieur expérimenté. Le meilleur couple entraîneur-athlète est alors celui qui trouve les moyens de mettre en pratique cet "important". Et pour ce faire, il convient, non seulement de savoir décrire les foulées mais de comprendre la dynamique de l'ensemble. C'est que pour corriger un bassin qui fuit vers l'arrière, il ne suffit de dire "ramène ton bassin vers l'avant". Si l'athlète a un bassin qui fuit c'est peut être qu'il ne peut pas faire autrement pour une ou plusieurs raisons qu'il s'agit de découvrir. C'est que tous les paramètres que nous avons abordés (temps de contact au sol, angulation, flexion des segments, position du bassin…) sont liés entre eux c'est à dire que le changement de l'un entraîne la modification des autres. La foulée est un système, un tout composé de parties dépendantes entre elles. Un ultime modèle développé par Piron va nous permettre de saisir - au moins en partie - la nature de ces liens. 6. La course à l'équilibre

Pour affiner la compréhension dynamique de la foulée, Piron a proposé un modèle à quatre variables : la vitesse, la jambe libre, l'angulation et la force spécifique de la jambe d'appui. L’angulation de la jambe d'appui représente son degré d'inclinaison par rapport au sol alors que la force spécifique correspond à la force réellement utilisée par le coureur lors de l'appui compte tenu de sa technique.

| |

|

|

| |

Système à 4 variables – Vitesse, Membre libre, Angulation, Force spécifique - représentant les principaux facteurs de la foulée (Piron). |

|

Dans ce modèle, la foulée résulte de l'équilibre entre les 4 variables. Cette notion d'équilibre dynamique est déterminante et demande quelques précisions qu'il convient de rappeler brièvement. Dans un système en équilibre la variation d'un des éléments doit s'accompagner d'une rééquilibration d'ensemble. Ainsi si on augmente la vitesse d'arrivée sans pouvoir changer la force spécifique, celle-ci étant à sa plus forte valeur, il n'existe qu'une seule possibilité pour conserver l'équilibre d'ensemble, diminuer l'angulation. Mais cette diminution de l'angulation aura pour conséquence une réduction du temps d'appui et de ce fait une diminution du rayon de rotation de la jambe libre (pour un retour plus rapide de la jambe libre), d'où sa flexion nécessaire. Si on augmente la vitesse sans changer l'angulation, il faut être capable de faire preuve d'une force plus grande pour conserver l'équilibre. Cette approche formalise la foulée comme un système (analyse fonctionnelle) composé d'éléments qui sont en étroite relation les uns avec les autres. La modification de l'une des quatre variables provoque une modification de l'ensemble du système.

Implications Implications

Au niveau pédagogique cette analyse systémique de la foulée demande d'avoir une approche globale de l'apprentissage de la foulée. On ne peut plus se permettre de palier à un problème en travaillant spécifiquement sur ce problème dans la mesure où une telle intervention va modifier l'ensemble de l'organisation gestuelle de l'athlète. On a peu de chances d'avoir un transfert en travaillant un point précis de la foulée. La foulée étant un système, il convient de travailler tous les éléments du système, à partir d'une gamme variée d'exercices, pour faire évoluer l'ensemble et pas un point précis. Par exemple vous ne ferez pas progresser l'action de griffé en travaillant spécifiquement sur cette action ; si la fixation du genou avec le pied placé en flexion dorsale n'est pas réalisée, si le bassin n'est pas placé pour réaliser un retour rapide de la jambe libre vers l'avant et atténuer le cycle arrière de la jambe, l'athlète va avoir à faire face à des difficultés de réalisation qui vont rendre l'action de griffé impossible à réaliser correctement. A ce niveau, le principe qui s'applique à l'apprentissage de la foulée et qui se retrouve d'ailleurs dans tous les processus d'acquisitions nouvelles est qu'en sollicitant l'ensemble des facteurs impliqués directement ou indirectement dans un processus (en faisant un peu de tout) on fait progresser l'ensemble des qualités. Cela demande de se départir d'un contrôle tout azimut de l'entraînement sans toutefois aller jusqu'à l'anarchie complète. Nous abordons ce type de questions dans le secteur "entraînement".

Peut-être avez vous remarqué que les exemples utilisés paraissaient - pour une grande part - faire référence à la course de vitesse. Pourtant, les principes que nous avons abordés s'appliquent aussi bien au coureur de demi-fond et de fond. En fait ces principes permettent une plus grande efficacité de la course. En course de vitesse cela signifie être capable de développer plus de puissance. Nous allons voir à présent qu'en course de durée l'efficacité suit d'autres chemins. 7 La foulée en course de durée 7.1 De la vitesse à la course de durée : comparaison des foulées

La nature de la spécialité pratiquée et les capacités physiques de l'athlète vont jouer un rôle déterminant qui se traduira par un "style de course" individuel.

Le tableau qui suit - que nous devons à Hubiche et Pradet - donne quelques exemples de la spécificité des foulées en fonction de la spécialité pratiquée.

|

Course |

Angle (°) |

Vitesse (m/s) |

Longueur(m) |

Hauteur (cm) |

Temps (sec) |

Fréquence |

|

Vitesse court |

7 |

10 |

2,4 |

7,3 |

0,24 |

4,1 |

|

Vitesse long |

7 |

10 |

2,13 |

5,5 |

0,22 |

4,54 |

|

Demi-fond |

15 |

6 |

2 |

14 |

0,33 |

< 3 |

|

Footing |

15 |

3,13 |

1 |

6 |

0,44 |

< 3 |

|

Caractéristiques de la foulée en fonction de la spécialité athlétique

Il n'est pourtant pas nécessaire de faire une approche spécifique de la technique dans les courses de demi-fond. Tout au plus se doit-on de signaler quelques adaptations propres aux coureurs de distances intermédiaires et qui paraissent répondre à un souci d'économie gestuelle plus accentuée. Par rapport à la course de vitesse, la reprise au sol s'effectue davantage par le talon et l'action de griffé est plus atténuée. La phase de poussée (renvoi) est moins orientée vers l'avant. Les phases de suspension seront donc plus longues et le centre de gravité du coureur s'élèvera un peu plus. Cette tendance se retrouve au niveau du rapport amplitude/fréquence. En général, le coureur de demi-fond adopte une foulée de grande amplitude, parfois assez proche des valeurs enregistrées en sprint, mais avec des fréquences d'appuis moins élevés. 7.2 La longueur des foulées

La longueur de la foulée est fortement dépendante de la vitesse de course et de la taille. Concernant le premier point, nous savons que c'est avant tout en augmentant la longueur de nos foulées que nous augmentons notre vitesse de course. Quelque soit la vitesse, la fréquence reste approximativement identique.

Concernant le second point, vous pouvez vous demander si la longueur de vos foulées se marie bien à votre taille c'est à dire si vous n'avez pas une foulée trop grande ou au contraire trop étriquée. Vous serez peut être surpris d'apprendre que, pour le moment, vous avez la bonne foulée !! 7.2.1 La foulée optimale

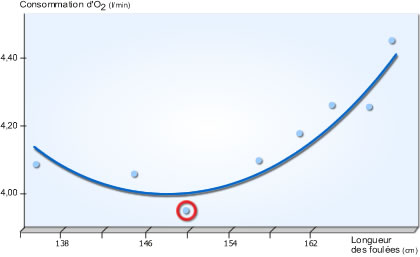

En 1952, Högberg a fait courir un athlète sur un tapis roulant à vitesse donnée en lui demandant de régler la fréquence de ses foulées sur un métronome puis en le laissant libre de choisir la longueur de ses foulées. Dans ce dernier cas, l'athlète choisissait la foulée la plus économique. Toute variation par rapport à la longueur choisie spontanément entraînait une augmentation importante de la dépense énergétique.

| |

|

|

| |

Influence de la longueur des foulées sur la consommation d'oxygène, lors d'une course à la vitesse de 16 km.h-1. Le point entouré d'un cercle indique la longueur des foulées spontanément choisie par le sujet (adapté de Högberg, 1952). |

|

D'autres études (Cavanagh et Williams 1982, Ralston -marche- 1958) ont montré que la longueur de l'enjambée en course pour une vitesse donnée à un coût énergétique minimum et que cette longueur d'enjambée optimale est typiquement proche de la longueur choisie naturellement par le coureur. Cette longueur optimale est bien sûr dépendante de la vitesse.

Ces expériences peuvent être interprétées comme des appels à ne rien changer. Puisqu'on utilise spontanément la foulée la plus efficace pourquoi changer ?

La question légitime de prime abord, perd de son importance quand on en inverse la formulation. N'est ce pas parce qu'on utilise toujours la même foulée que celle-ci est devenue la plus efficace au détriment des autres ? Si tel est le cas, la foulée est optimale pour le moment sans être la plus efficace en soi. Peut-être peut-on penser qu'une autre foulée serait plus efficace après une période d'apprentissage. 7.2.2 Amplitude ou fréquence ?

L'ambiguïté entre foulée longue et foulée courte vient du fait que chacune a ses avantages.  La foulée longue La foulée longue

1 Principal argument en faveur de la foulée longue ; elle permet d'augmenter le temps de récupération pendant l'envol. L'augmentation de la durée du temps de suspension permet d'accroître le temps de récupération musculaire entre deux appuis. Si ce point est crucial c'est que la circulation dans les capillaires est complètement stoppée au moment de l'appui. Le transport des gaz et des métabolites ne semble possible que pendant la période d'envol. Principal argument en faveur de la foulée longue ; elle permet d'augmenter le temps de récupération pendant l'envol. L'augmentation de la durée du temps de suspension permet d'accroître le temps de récupération musculaire entre deux appuis. Si ce point est crucial c'est que la circulation dans les capillaires est complètement stoppée au moment de l'appui. Le transport des gaz et des métabolites ne semble possible que pendant la période d'envol.

2 A chaque pose de pied, la force appliquée au sol est importante ce qui permet, théoriquement, de récupérer davantage d'énergie élastique. Mais nous verrons que cet argument de la puissance de l'impact au sol est plutôt défavorable à la foulée longue. A chaque pose de pied, la force appliquée au sol est importante ce qui permet, théoriquement, de récupérer davantage d'énergie élastique. Mais nous verrons que cet argument de la puissance de l'impact au sol est plutôt défavorable à la foulée longue.

La foulée courte La foulée courte

1 Elle permet de diminuer les oscillations verticales Elle permet de diminuer les oscillations verticales

2 Le pied vient se poser moins en avant du centre de gravité ce qui réduirait le "freinage" au sol. Le pied vient se poser moins en avant du centre de gravité ce qui réduirait le "freinage" au sol.

3 La force appliquée au sol étant moins importante, elle induirait moins d'effort pour résister à l'écrasement. La force appliquée au sol étant moins importante, elle induirait moins d'effort pour résister à l'écrasement.

4 Le nombre d'appuis au sol est plus important ce qui permettrait de récupérer plus d'énergie élastique sur une distance fixe donnée. Le nombre d'appuis au sol est plus important ce qui permettrait de récupérer plus d'énergie élastique sur une distance fixe donnée.

Dans l'ensemble, il apparaît aux chercheurs qui se sont penchés sur la question que les foulées longues induisent une dépense d'énergie plus importante que les foulées courtes. La fréquence gestuelle engendrerait moins de fatigue que l'amplitude qui requiert plus de force. Mieux vaudrait deux foulées de 1m20 que une foulée de 2m40. Les scientifiques - Högberg en 1952, Mc Ardle, Katch et Katch en 1981, Cavanagh et Williams en 1982 - ont montré qu'une augmentation de la longueur des foulées accroissait le coût énergétique de façon plus importante qu'une augmentation de la fréquence. Les oscillations verticales et la force à appliquer au sol qu'elles induisent semblent y être pour beaucoup. La plupart des coureurs de fond se conforment spontanément à ces constats. En revanche, nous avons déjà signalé que les spécialistes de demi-fond adoptent plus généralement une foulée assez longue.  Longueurs moyennes et longueurs extrêmes Longueurs moyennes et longueurs extrêmes

Selon les coureurs, les foulées peuvent aller de 1m50 à 2m40 de long aux vitesses de fond et demi-fond. Pour une même taille corporelle les différences entre coureurs peuvent être supérieures à 30cm. Elles doivent certainement pouvoir être mises en relation avec les caractéristiques biologiques de ces personnes. Il est pensable que certains athlètes tirent pleinement parti de tel(s) avantage(s) d'un type de foulée. Des adaptations individuelles de ce type permettraient de comprendre pourquoi des coureurs d'élites ont réussi avec des foulées réputées trop courtes ou trop longues.

Le fameux coureur de demi-fond, Nurmi, avait une foulée remarquablement longue - de l'ordre de 2m30. Alors que certains spécialistes ont considéré sa course anti-économique, la plupart des gens on crut y voir le secret de son succès. De nombreux autres coureurs se sont efforcés de copier son style, mais ils n'ont guère réussi qu'à diminuer leur rendement et à réduire leurs performances. Peut être Nurmi avait-il poussé très loin les avantages de sa longue foulée. Quant à savoir s'il aurait été meilleur avec une foulée de 2m, nul ne le pourra.  Conseils Conseils

Si votre taille corporelle est de 1m60 et que vous utilisez une foulée de 2m30 - ou plus généralement si votre foulée paraît démesurément longue à la plupart des gens qui vous voient courir - peut être gagneriez-vous à essayer progressivement une foulée moins longue.

Le problème n'est pas tant de savoir si votre foulée est trop ou pas assez longue que d'observer si cette foulée induit ou non un ralentissement pendant l'envol ainsi qu'à la réception, des oscillations verticales importantes et une compression sur le membre au sol. Si c'est le cas, vous devriez essayer de réduire sa longueur, pour voir ! Mais si vous décidez de changer, il vous faudra accepter d'être moins efficace pendant un certain temps. En effet, il est possible que l'utilisation prolongée d'une même foulée pour une vitesse donnée rende tout changement inefficace à court terme. C'est ce que semble indiquer le phénomène de foulée optimale que nous venons de rencontrer. Mais pour devenir meilleur, il faut parfois accepter d'être provisoirement moins bon. 7.3 La pose de pied

Quand nous parlions des principes biomécaniques, nous avons dit que pour bénéficier de l'énergie élastique, il convenait d'atterrir sur la plante de pied (vous lierez parfois : l'avant du pied ou la tête des métatarsiens). La question est en fait de savoir si vous courrez plutôt avec la partie avant (ne parlons pas des orteils) ou arrière du pied. La réponse tient à votre style personnel mais aussi à la vitesse à laquelle vous courrez. Plus vous courrez vite, plus vous aurez tendance à toucher le sol avec la partie avant du pied. Rappelons que c'est cette partie qui est "élastique". Le contact au sol se fait alors très légèrement en avant de votre centre de gravité.

La chronologie du rapport pied-sol est alors la suivante.

Le pied s'avance vers le sol avec les orteils relevés, le talon pointant le premier. La rotation du pied amène la partie extérieure de la plante du pied en premier en contact avec le sol. S'en suit une caresse par laquelle le pied parcourre le sol d'extérieur en intérieur. Pendant le temps de cette douceur, l'arrière du pied s'abaisse légèrement, passe très légèrement incliné en avant (ou à plat) à l'appui sous le centre de gravité avant d'accompagner le déroulé vers le haut et l'avant. Les précautions d'usage consistent à éviter de mettre tout votre poids sur les orteils ou le talon. Le risque est respectivement de vous fatiguer, d'ébranler votre corps et de ne pas avoir une foulée efficace.

Concernant ce point précis ou tout autre aspect de la foulée, porter attention à ce que vous ressentez et à ce que d'autres observent peut vous être extrêmement secourable. 7.4 Observer et sentir

7.4.1 Observer

Visuellement, la foulée doit paraître légère. En l'air, vos pieds ne courent pas ils roulent. Au sol, ils ne frappent pas ils caressent. Le coureur devient celui qui effleure le sol sans jamais le frapper. Semblable à deux amants épris de douceur, le coureur et le sol entretiennent avant tout des rapports d'amour et de délicatesse.

Le gaspillage d'énergie est facilement repérable.

Une foulée si longue qu'elle paraît forcée, des oscillations verticales marquées, des bras qui ne se déplacent pas dans le sens du mouvement, des épaules qui se tournent, un mouvement de balancier du tronc, des pieds qui agressent le sol sont autant de repères qui signifie une perte d'énergie.Mais attention, une impression visuelle de facilité ne signifie nullement une efficacité mécanique. Ainsi, les foulées amples avec le pied qui va loin et haut en arrière donnent à l'observateur un sentiment de facilité alors que rien n'indique qu'elles soient efficaces. 7.4.2 Ressentir

L'observation visuelle est le fait d'une personne extérieure. Mais vous pouvez vous-aussi participer à votre propre observation par la sensation. Il s'agit tout simplement de prêter attention à son corps. Par exemple vous pouvez au début d'un footing décider de faire attention à la pose de votre pied droit. Comment se pose-t-il ? Par l'avant, le côté ? Vous pouvez expérimenter une pose plus en avant , plus en arrière, une pose avant - mise en tension arrière - retour rapide avant… Chaque sortie peut ainsi être une occasion d'apprendre un point technique puis un deuxième... Chaque sortie est une occasion de ne pas s'enfermer dans des schémas imperturbables. Nous vous donnons les principes à suivre dans tout apprentissage dans le secteur "théories scientifiques".

Vous pouvez également vous concentrer non plus sur un point particulier mais sur une sensation - d'étirement ou de blocage par exemple. Pour cela vous devrez peut être accentuer un peu votre geste. L'important est toujours de mettre en relation une sensation avec une modification du geste avec l'idée que tout ce qui concoure au relâchement et à l'orientation des forces dans le sens du déplacement est bon à prendre.

Si vous décidez de faire attention à votre course, rappelez-vous que l'étape de prise de conscience - qui déjà en soi n'est pas habituelle - n'est que la première d'un parcours qui suppose de la patience et de la ténacité. Le changement est rarement simple et spontané. La course en elle-même n'est déjà pas si simple qu'elle en a l'air. Pour preuve…  Mise en garde Mise en garde

Nous avons remarqué dans le chapitre précédant que la foulée est un tout dont les parties agissent l'unes sur l'autre. Ce constat doit nous inciter à ne pas décrire un élément - par exemple la position du buste indépendamment du reste. Comprendre une foulée c'est comprendre les relations entre ses constituants. Ainsi un retour haut de la jambe arrière peut être associé à un bassin relevé derrière (en antéversion), un buste penché vers l'avant, une tête relevée. Pour la foulée, les remèdes miracles sont rares. Le plus souvent il convient de comprendre une dynamique d'ensemble par laquelle les différents éléments (bassin - genoux - pied…) s'influencent mutuellement. Nous allons, à présent, entreprendre ce type d'analyse pour les styles de course qui s'observent le plus souvent chez les athlètes.

7.5 L'économie de course

Kram and Taylor (1990) ont constaté, chez les animaux, que le coût de la course est déterminé principalement par le coût du poids du corps supporté et par le temps pendant lequel la patte est sur le sol.

Si nous tenons compte de cette observation et que nous l'ajoutons à la synthèse des avantages que nous avions trouvés pour les grandes et petites foulées, nous pouvons penser que la baisse du coût énergétique en course de durée passe par un appui fort et rapide au sol suivi d'un envol permettant un grand temps de récupération.

Concernant le premier point, nous avons abordé dans ce secteur les principes mécaniques qui permettent la force et la rapidité de l'appui. Vous trouverez les exercices affublés des consignes de vigueur dans le secteur consacré à l'entraînement (techniques).

Concernant le second point, nous avons très peu de réponses à vous fournir permettant de concilier une faible élévation du centre de gravite, une amplitude raisonnable et un grand temps d'envol. En revanche, nous pouvons vous informer sur la qualité du temps de récupération associé à cet envol.  Se relâcher Se relâcher

Nous avons dit que le transport des gaz (notamment apport d'oxygène) et métabolites (notamment apport de glucose et évacuation des déchets) par le sang se produit quasi exclusivement pendant le relâchement musculaire c'est à dire pendant la partie aérienne de la foulée. Encore faut-il être réellement relâché pendant cette phase de la course. Les maigres conseils qui suivent peuvent peut-être vous aider.

Respirer amplement : la respiration ample permet de se relâcher sur la phase d'expiration. En tout cas, c'est vrai au repos. Nous supposons que ça peut l'être également en course. C'est particulièrement important lorsque la fréquence respiratoire s'emballe au-delà des 40 cycles par minute. Respirer amplement : la respiration ample permet de se relâcher sur la phase d'expiration. En tout cas, c'est vrai au repos. Nous supposons que ça peut l'être également en course. C'est particulièrement important lorsque la fréquence respiratoire s'emballe au-delà des 40 cycles par minute.

Porter attention à ses sensations : Le simple fait de tourner son attention sur soi peut permettre de ressentir certaines zones de contraction. Vous pouvez vous aider en alternant contraction et relâchement… en décontractant complètement les bras… Porter attention à ses sensations : Le simple fait de tourner son attention sur soi peut permettre de ressentir certaines zones de contraction. Vous pouvez vous aider en alternant contraction et relâchement… en décontractant complètement les bras…

Ces conseils ne poussent pas loin l'analyse. A chaque fois que nous faisons appel à quelque chose d'aussi général que la volonté, l'attention, c'est que nous n'avons pas su trouver mieux. Si nous vous les donnons c'est que des coureurs nous ont dit combien ils les ont aidés à des moments clés de la course. Faute d'une analyse plus poussée, nous vous les livrons donc comme une aide éventuelle. Pourtant au-delà de ces quelques conseils, il est pensable qu'une contraction importante - ou plutôt une incapacité à se relâcher résulte d'un déséquilibre général de la foulée ; la zone contractée agissant pour tenter de compenser ce déséquilibre. Exemple type, un cycle arrière s'accompagne d'un bassin en bascule (antéversion) et par voie de conséquence un buste penché en avant. La contraction des muscles dorsaux, la tête relevée, des épaules hautes et jetées en arrière permettent de compenser en partie la chute vers l'avant et ainsi de maintenir l'équilibre.

Dès lors, l'analyse des différentes foulées - que nous avons tenté dans ce secteur - et la tentative pour les comprendre peut s'avérer utile pour aider au relâchement en particulier et à l'efficacité de la course en général

|